実務家密着取材

マンション管理士

久保克裕さん

&島野忠さん

快適なマンションライフをサポートし、資産

価値をアップするマンションのトータルドクター

(塾講師、ビルメンテナンス会社を経て不動産会社に勤務)

| 1969年 | 東京都生まれ |

| 2003年 | 宅地建物取引主任者資格取得 |

| 2004年 | 管理業務主任者資格取得 |

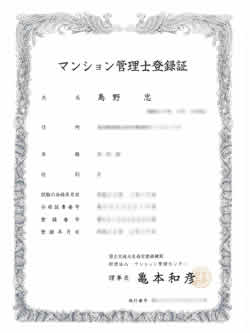

| 2009年 | マンション管理士資格取得 マンション管理士会で同期合格の島野氏と出会う |

| 2010年 | FP資格取得 「久保克裕マンション管理士FP事務所」にて独立開業 |

島野さんの履歴書

(建設コンサルタント会社に勤務のかたわら自宅マンションの管理組合理事を数回経験)

| 2009年 | マンション管理士資格取得 マンション管理士会で同期合格の久保氏と出会う |

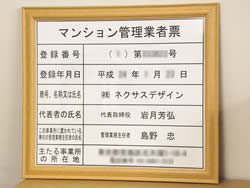

| 2012年 | 久保氏、島野氏と共に(株)ネクサスデザインを設立 |

2012年1月、マンションの総合管理をメインとする(株)ネクサスデザインを設立した久保克裕さんと島野忠さん。マンション管理士の資格を同時期に取得した久保さんと島野さんは、同じ志を持つもう一人のメンバー・山田さんと共に、中古マンションをターゲットに業務を展開。「マンションのトータルドクター」として活躍する二人に迫ります。

住民側に立ち、快適で適正な維持管理プランを提案

マンション管理士とは、マンション管理組合の運営、大規模修繕等を含む建物構造上の技術的問題、その他マンションの維持・管理に関して、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者などの相談に応じ、専門知識をもって適切な助言や指導、援助等のコンサルティング業務を行うマンション管理のスペシャリストのこと。

「2001年にできた資格で、まだ10年くらいしか経っていないこともあり、知名度が高くないのが非常に残念。時々管理人さんをやる資格と間違えられてしまいます」と苦笑いするのは、久保克裕さん。マンション管理士のほかに、宅地建物取引主任者、管理業務主任者、AFP等さまざまな資格を有しています。

「管理業務主任者は、マンション管理会社での業務には不可欠な資格です。管理業務主任が“管理会社”サイドからマンション管理業務を見るとすれば、マンション管理士は、それを住民サイドから検証していくとでもいいましょうか。一般の方にはなじみのない法律や規約などを、わかりやすく住民に伝え、適正な修繕計画や維持管理を提案します。お住まいの方々が理解し納得できるよう、マンションライフのトラブル事例も勉強しながら、説明したり、サポートしたりするのが私たちの仕事です。マンションを長持ちさせるためにはどちらも大切な資格であり、両者は互いに協力し合って住民の快適な生活のために知恵を出し合うべきだと思いますね」

「きちんとした管理ができているマンションは、長持ちするだけでなく、資産価値もあがります。これからの時代、いよいよマンション管理は重要になってくると思いますよ」と語るのは、島野忠さん。

島野さんは10年以上に及ぶマンション暮らしの間に、3回管理組合の理事を務めた経験を持っています。

「住んでいれば否応なく順番でまわってくる役目なので、何もわからないのは当然です。膨大な書類に目を通すのも一苦労で、つい管理会社におまかせになりがち。私は建設コンサルタントという仕事がら、ほかの方よりは関心を持って担当できたかと思います」

「管理費は安く、修繕費はしっかり積み立て」が理想的

島野さんは、自分が管理組合の理事として得た経験を生かせないかと思い、マンション管理士になろうと思ったそうです。

「管理会社が適正な維持・管理をしてくれていればよいのですが、修繕積立金が十分なマンションは少ない。マンションを買うときには、管理費や修繕費が少ないほうが出費が抑えらますから」

久保さんも同調し、住民の意識向上がカギと話します。

「管理費と修繕費の違いをご存じない方も多い。管理会社そのものが倒産して、自主管理になってしまう場合もあるんですよ。ご自分の財産ですから、そこまで行く前に、管理費や修繕費が適正に集められ、必要な維持管理ができているか、住民の方が主体的に管理(やその監視)に関わるのがベストです。手入れをしていけば、築50年でも問題なく住むことができますが、特に外壁の補修を怠ると、水が入り込んで中の鉄筋がさびたりコンクリートが割れたりして、20年も持たないことも稀ではありません」

「狭き門」のマンション管理士。合格には段階が必要!?

マンション管理士の試験は2時間で4択問題50問、合格ラインは35点前後。「合格者は7?9%で、ほかの資格試験と比べると狭き門です。一発で合格する人は少ないんじゃないかな」

多くの人は、まずは宅建(宅地建物取扱主任)資格をとり、次に管理業務主任資格、そしてマンション管理士の資格取得へと進みます。

「これらは勉強の範囲が共通しますから。管理業務主任が民放の基礎基本の問題だとすると、マンション管理士の問題は、その応用。だから判例をしっかり勉強しなければならない」

久保さんは、4度目で合格したとのこと。「毎回、1点2点に泣きました。あとちょっとだと思うと、悔しくて。絶対に合格する!とがんばったものです」

「僕も3回受けたよ」と島野さん。「何度も受けると、家族の手前もあって引くに引けなくなる、というのはある(笑)」

資格取得後、5年ごとに更新のための法定講習があります。マンションをめぐる状況は時代とともに変わり、それに合わせて法整備も進むので、新しい事例や法律などの勉強も欠かせません。

そのため、勉強会として「マンション管理士会」が各地域にあり、数人の小規模なものから100人単位のものまで、それぞれ情報交換や横のつながりを得る場ともなっているそうです。

マンション管理士の将来は? 期待と課題

判例に至るまで民法の知識が必要なマンション管理士。でも「独占業務ではない」(その資格者の印が必要な証書を必要とする業務がない)というウィークポイントがあるため、苦労して取得したわりには「マンション管理士のみで起業するのは難しい」というのが現状だそうです。

マンション管理士になった人の中には、島野さんのように自治会などでマンション管理に携わった経験から「もっと詳しくなりたい」「しっかりと管理会社と交渉できるようになりたい」という思いで勉強する自治会長経験者なども多いため、全員が「起業」を念頭に資格を取得しているわけではないというのも事実。

そんな中、久保さんと島野さんは、マンション管理士の知識やノウハウはこれからの日本に絶対必要になっていくという信念を持ち、意気投合して会社を設立。どうすればマンション管理士の地位を確固たるものにできるのか、現在さまざまな可能性を模索しています。

「もっとも安定的な業務形態はマンションの管理組合に対する顧問契約ですが、まだ数は少ないですね。団体としての管理組合だけを顧客にするのではなく、マンションの住民個人も顧客と考え、リフォーム相談に乗っています。配管など共有部分についてもアドバイスします。ほかに、購入を考えている人に、よいマンション選びについての相談にも乗っています」と久保さん。

「私はFP(ファイナンシャルプランナー)の資格も持っているので、マンションの資金面でのアドバイスと両面でアドバイスをします」

また、行政が催す相談会では、アドバイザーとして住民の相談を受けているとのこと。島野さんは「マンションの多い東京の区部では、行政もマンション管理について関心が高い」と言います。

「なかでも豊島区はマンション条例を作り、管理の行き届いていないマンションについて、マンション管理士が関わっていける道筋ができつつあります。私も外部から就任する理事長となることが決まりました。第三者だからこそ、住民同士の意見調整など感情的にならず、客観的に進められます。」

“住民の側に立つ”というマンション管理士の姿勢を強く意識する島野さんと久保さん。長く快適に住み続けるためには、プロによるチェック・検診・問題解決が大事だとして、『マンションのトータルドクター』を名乗っています。「長く快適に住むためのノウハウを伝えることで、マンションの資産価値を上げ、引いてはマンション管理士の知名度を高めていきたいですね」

マンション管理士 久保克裕さん&島野忠 さんの、ある1日

(塾講師、ビルメンテナンス会社を経て不動産会社に勤務)

| 1969年 | 東京都生まれ |

| 2003年 | 宅地建物取引主任者資格取得 |

| 2004年 | 管理業務主任者資格取得 |

| 2009年 | マンション管理士資格取得 マンション管理士会で同期合格の島野氏と出会う |

| 2010年 | FP資格取得 「久保克裕マンション管理士FP事務所」にて独立開業 |

島野さんの履歴書

(建設コンサルタント会社に勤務のかたわら自宅マンションの管理組合理事を数回経験)

| 2009年 | マンション管理士資格取得 マンション管理士会で同期合格の久保氏と出会う |

| 2012年 | 久保氏、島野氏と共に(株)ネクサスデザインを設立 |

ログイン

ログイン

0120-966-883

0120-966-883