実務家密着取材

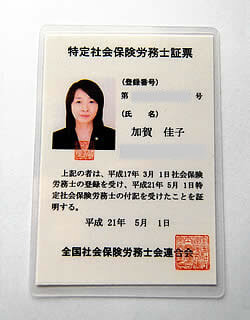

社会保険労務士 加賀佳子 さん

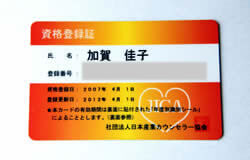

1965年北海道(弟子屈町)出身。高校卒業後、札幌の夜間保育専門学校へ入学。アルバイトをしながら、保母資格(現保育士資格)を取得。その後、不動産営業職、大手食品会社、大手物流業者の営業事務に携わり、行政書士の資格を取得。2000年度の社会保険労務士の試験に合格し、2004年に社会保険労務士事務所に勤務。2009年2月に独立開業。産業カウンセラーでもある。

加賀佳子さんが代表を務める「よつばサポートオフィス」のホームページは下記のとおりです。

URL : http://www.yotsuba-support.net

障害年金専門URL : http://syougai-nenkin.biz

七転び八起きのシングルマザー社会保険労務士

病気、怪我、障害に悩む人をハード(法律・制度)とソフト(メンタル)、両面でサポート

試験に合格して資格を取得した後、実際にどのような仕事を行うのか。フォーサイトでは、活躍中の実務家を直撃し、その実像に迫ります。今回は社会保険労務士である加賀佳子さんからお話を伺いました。

どのようなお仕事をされているのでしょうか

業務の柱となっているのは、法人(会社)との顧問契約と、個人の方を対象とした障害年金サポートです。「障害年金」という言葉はあまり聞きなれないかもしれませんが、ほぼ全ての病気や怪我が対象となる公的年金です。障害年金は、広く知られていませんし、医療・福祉業務に従事している方等にも誤解が多いこと、また制度自体が複雑でわかりにくく、手続きが難しいこと等により、多くの請求もれがあるのが実情です。私は開業以来、障害年金サポート業務には特に力を入れてきました。少しでも多くの方に知っていただくため、ささやかながらブログ等で情報発信をしているほか、リーフレットを作成し、病院や施設等に置いていただくようにしています。今後は相談会の開催など、より広く制度を知っていただくための活動もしたいと思っています。

障害年金サポート業務に力を入れている加賀さん

資格を取るまでの歩みを教えてください

資格を取る決意をしたのは、離婚をしてからです。自分ひとりで子供を育てていくためのツールとなるものを得ようと思ったのがきっかけです。私はもともと、「幼稚園の先生になりたい」という思いで生まれ故郷から札幌へ出ました。保母資格(現保育士資格)は得たものの、就職難の中で強力な武器にはなりえませんでした。企業での事務職、不動産の営業職を経験し、結婚後、出産を機に退職しました。その後、離婚し、「シングルマザーとして生きていこう」と決意したとき、自分の適性や将来性などを根本から考え直しました。「人が好きで、人と接することが好き」というのが私のベースにあることに立ち返り、ならば専門知識を身につけ、提供することで人様のお役に立てる仕事がしたいと考えました。学歴は高卒まででしたので、社労士の受験資格を得るために、まずは行政書士の受験勉強から始めることにしました。毎日フルタイムの仕事と家事・育児をしながら、1999年度の試験で行政書士に合格。その翌年、念願の社会保険労務士の資格を取ることができました。

町田を中心に活躍する加賀さん

資格を取得してから、どのようにお仕事を進めたのでしょうか?

社労士の試験に合格し、資格を取得したのですが、当時はまだ子供が小さく、預かってくれる場所もなかったため、職業が限定されていました。家事・育児が生活の前提にあり、「家から近く、残業がない。どうしてもやむをえない場合は欠勤できる」条件で、派遣の仕事をしていました。そういう状況でしたので、すぐに開業というよりは勤務社労士という形態をとりました。そこで、社労士事務所に入所するため、必死で行動を起こしました。いろいろな事務所の求人を自分で調べ、連絡を取り、何とか社会保険労務士・行政書士事務所に入所しました。約4年ほど実務を通して経験を積みました。その間に産業カウンセラーの資格を取得し、精神障害やカウンセリングについても学びました。タイミングが整い、独立開業したのは、2009年2月です。人と接することが好きなので、接客業や営業に向いているというのも自覚していました。

開業当初は、横のつながりを広く持ちたいと思い、交流会等にもできる限り参加していました。そうして出会った他士業の方からのご紹介をいただいたりもしました。実際にお仕事した方からのご紹介、口コミ、またウェブサイトからも案件が次第に入るようになりました。

産業カウンセラーの資格も取得

社労士としての自覚、必要だと感じることは何でしょうか?

「人対人」の職業において譲れないものは、想像力だと思います。相手の立場を想像する力です。その相手が法人であれ、個人であれ一緒です。相手の身になることは出来ないけれど、出来る限り相手の立場になって考えてみる。私のメイン業務は、病気や怪我、障害に悩まれている方のサポートですので、お客様の心理的ご負担をいかに軽減させるかということも考えています。社労士は一種の接客業だと思っていますので、そういう心づもりが大事なのではないかと思います。また、何でも型通り、形式通りということではなく、ルールやコンプライアンスを守りながら、どう折り合いをつけて良い方向に持っていけるか。そうしたことを日々考える心掛けが、社労士には求められている気がします。

「資格を取った後に、何をしたいのか」。まず、最初にありきは、動機とビジョンだと思います。私はお金も時間も限られた中で、社労士の資格をほぼ独学で取りました。必然になるくらいに、強く明確な目的意識を持つことが大事だと思います。受験資格すらなかった私でしたが、社労士の資格を取り、今では子ども2人を養っています。「資格があるからといって、それだけで食べていけるわけではないが、資格を使って食べていくことは出来る」。私は、そう確信しています。一日でも早く、皆さんが社労士としてのスタートラインに立つことを願っています。

社会保険労務士 加賀佳子 さんの、ある1日

| 6:00 | 起床 | 朝食、家事 |

| 8:00 | 出社 | オフィスの掃除 書類作成、メール返信等 |

| 9:00 | 社内 | 移動 |

| 10:00 | 会社訪問 | 顧問先で就業規則の打ち合わせ |

| 11:30 | 休憩 | 移動・昼食 |

| 12:30 | 社内 | 打ち合わせのまとめ作業 |

| 14:00 | 個別相談 | 障害年金の相談 |

| 16:00 | 社内 | 手続き関係、事務処理等 |

| 18:00 | 退社 | |

| 18:30 | 帰宅 | 家族で食事、家事、子どもの世話など |

| 22:00 | 仕事 | 障害年金の申立書の作成 |

| 24:00 | 就寝 |

ログイン

ログイン

0120-966-883

0120-966-883