まちづくり三法とは?

更新日:2020年11月24日

まちづくり三法は、大規模小売店法(大店法)の廃止に伴い、大型店の郊外への出店が加速したため、中心市街地の空洞化を抑制する目的で、1998年~2001年にかけて整備されました。

しかしながらその後も、中心市街地の空洞化はますます進み、まちづくり三法は期待した効果が挙げられなくなりました。そのため、2006年(平成18年)に改正がされています。なお実際に法律の条文が改正されたのは、中心市街地活性化法と都市計画法です。

大規模小売店舗立地法(大店立地法)

大規模小売店舗立地法(大店立地法)は、主に大規模店の出店や営業活動を規制する大規模小売店舗法(大店法)に代わるものとして、1998年(平成10年)に定められました。

大店法との比較

大店法では、消費者利益の保護および大型店舗からの中小小売業の事業機会を保護することが目的でした。

一方、大店立地法では、駐車場の確保や騒音など周辺地域の生活環境の保護が目的となりました。具体的には、駐車・駐輪、防災・防犯、騒音、廃棄物、街並みづくりなどに配慮することを求めています。

対象についての留意点

大規模小売店舗立地法が対象とするのは小売業ですが、下記の点に留意する必要があります。

- 小売業に「飲食店業」は含まれません。

- 営利目的の有無は問われず、「生協、農協」も含まれます。

- 物品加工修理業(洋服のイージーオーダー、ワイシャツの委託加工)は含まれます。

対象店舗の面積

床面積が基準面積である1,000㎡を超える場合に対象店舗となります。売り場の他、ショーウインドウ、ショールーム、サービス施設、部品の加工修理場のうち顧客から引受け・引渡しの用に直接供する部分なども店舗面積に含まれます。

大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項

大規模小売店舗の周辺の地域の良好な生活環境の保持を通じた小売業の健全な発展を図る観点から、以下のような配慮すべき事項が定められています。

①基本的な事項として、

- 周辺地域の生活環境への影響に関する事前調査、予測及び適切な対応

- 地域住民への適切な説明

- 都道府県等からの意見に対する誠意ある対応

- 小売業者等による必要な措置の履行確保と責任体制の明確化

- 店舗開店後の適切な対応

②その他の事項として、

- 駐車場需要への充足

- 生活環境悪化の防止

中心市街地活性化法

1990年代に入ってから、日本全国の地方都市で郊外化が進むようになり、中心市街地の衰退や空洞化が目立つようになってきました。

中心市街地活性化に関する法律(中心市街地活性化法)は、商店街の衰退を食い止め、中心市街地の整備および商業の活性化を推進するために1998年(平成10年)に制定された法律です。当初は「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律」という長い法律名でしたが、2006年(平成18年)の改正時に現在の法律名となりました。

また、中心市街地における空き店舗、未利用地の増加に歯止めがかかっていない状況を改善することを目的として、2014年(平成26年)にも改正されています。

2006年(平成18年)改正点

2006年の改正のポイントは以下のとおりです。

①国による総合的、一体的な支援をするため、

- 中心市街地活性化本部を内閣に設置

- 市町村の基本計画に対する内閣総理大臣の認定制度

②多様な関係者の参画を得た取組みを推進するため、

- 多様な民間主体が参画する中心市街地活性化協議会の創設

2014年(平成26年)改正点

2014年の改正ポイントは以下のとおりです。

①中心市街地への来訪者や就業者、小売業の売上高を相当程度増加させるなどの効果が高い民間プロジェクト(特定民間中心市街地経済活力向上事業)に絞って、経済産業大臣が認定する制度を創設し、認定を受けたプロジェクトに対し、以下の支援策を講じます。

- 中小企業基盤整備機構による市町村を通じた無利子融資の実施

- 地元が望む大規模小売店舗について、大店立地法の立地手続きの簡素化

②小売業の顧客の増加や小売事業者の経営の効率化を支援するソフト事業(民間中心市街地商業活性化事業)を、経済産業大臣が認定する制度の創設をし、認定を受けた事業に対し、中小企業基盤整備機構が、中小企業支援策に係る知見を活用して、ソフト事業に係る情報提供等の協力を実施します。

また、認定を受けた基本計画に対し、以下の規制の特例等を創設します。

- 道路占用の許可の特例

- 中心市街地に限って活動が認められる特例通訳案内士制度

都市計画法

都市計画法は、バランスのとれたまちづくりをするために、都市計画の内容およびその決定手続き、都市計画制限、都市計画事業のその他の都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。

人口減少・超高齢化社会にふさわしいまちづくりを実現するため、2006年(平成18年)に改正されました。地域ごとに大型店の適正な立地を実現できるように、市町村が独自に都市計画地域の用地を決めることができます。また、各地域の状況に合わせ、大型店の郊外立地や出店を規制できるようになりました。

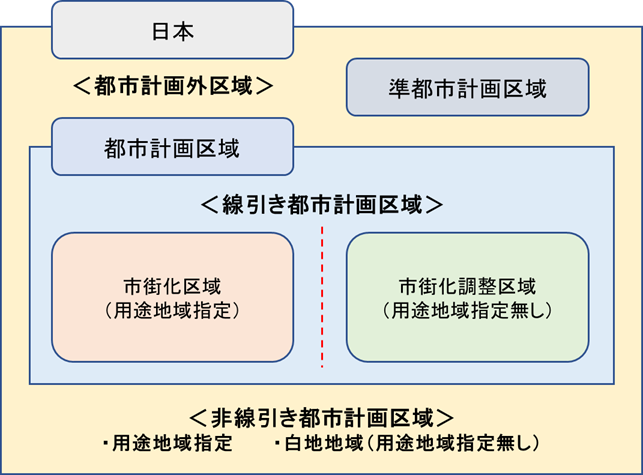

都市計画法における区域分類・関連する用語には以下があります。

都市計画区域

都市計画区域は、市または人口、就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ自然的および社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況および推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、および保全する必要がある区域の事で、都道府県が指定します。

市街化区域

市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域です。

市街化調整区域

市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域のことです。

準都市計画地域

準都市計画区域は、都市計画区域外のうち、相当数の建築物その他の工作物の建築もしくは建設又はこれらの敷地の造作が現に行われ、そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講じる事なく放置すれば、将来における一帯の都市として整備、開発および保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域をいいます。

特定用途制限地域

特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう制限すべき特定の建築物の用途の概要を定める地域です。

線引き都市計画区域

線引き都市計画区域とは、都市計画区域のうち、市街化区域と市街化調整区域を区分している区域のことです。都市計画区域を、市街化区域と市街化調整区域に分けることを、線引きと言います。

非線引き都市計画区域

非線引き都市計画区域とは、都市計画区域のうち、市街化区域と市街化調整区域を区分していない区域のことです。

白地地域

白地地域は、都市計画区域内(非線引き都市計画区域)で、用途地域の指定が定められていない地域のことです。

用途地域

用途地域とは、都市計画法に基づき都市地域の土地の合理的利用を図り、市街地の環境整備、都市機能の向上を目的として建築物の建築を用途や容積などにより抑制する地域のことです。以下のとおり13種類あります。

①第一種低層住居専用地域、②第二種低層住居専用地域、③第一種中高層住居専用地域、④第二種中高層住居専用地域、⑤第一種住居地域、⑥第二種住居地域、⑦準住居地域、⑧田園住居地域、⑨近隣商業地域、⑩商業地域、⑪準工業地域、⑫工業地域、⑬工業専用地域

過去問題

まちづくり三法については、過去このような形で出題されています。

平成28年 第1次試験 運営管理 第23問

平成26年に、中心市街地活性化法の一部が改正された。改正前に、内閣官房・中心市街地活性化推進委員会が『中心市街地活性化に向けた制度・運用の方向性(平成25年12月)』をとりまとめた。当該報告書における、平成26年改正前の中心市街地活性化法に基づき認定された中心市街地の状況に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア 認定された中心市街地内における大規模小売店舗の出店件数(大規模小売店舗立地法に基づく届出数)は、認定された中心市街地外と比べて多かった。

イ 認定された中心市街地内の小売業の事業所数・年間販売額は増加していた。

ウ 平成24年度末までに基本計画が終了した市町村において、基本計画に設定された評価指標のうち、目標を達成した評価指標は全体の5割に達していた。

エ 平成24年度末までに基本計画が終了した市町村において、基本計画に設定された評価指標別の目標達成率としては、「通行量」、「施設入込数等」が比較的高いのに対し、「空き店舗等」が低かった。正解 エ

まとめ

まちづくり三法について見てきました。まとめますと、各々の目的は以下の通りです。

(1)大店立地法:大型店の周辺環境への適応。

(2)中心市街地活性化法:中心市街地のにぎわいの回復。

(3)都市計画法:都市計画による大型店の適正配置(用途地域による規制)。

まちづくり三法改正時のキーワードとなっているのが「コンパクトシティー」です。これは機能を中心部に集約した都市のことで、相乗的な経済交流活動が活発になり、中心市街地の活性化が期待できるとされます。

まちづくり三法は毎年のように試験に出題されています。法律関係は覚えることが多く、細かな部分もありますが、私たちの日常生活にも関わってくるため、是非理解を深めて下さい。

ログイン

ログイン

0120-966-883

0120-966-883