行政書士の過去問を徹底分析し、最短学習法のポイントを解説!

更新日:2024年2月9日

行政書士試験に最短合格するためには、まず、過去問を徹底的に分析することが必要です。 徹底的に分析することによって、今後、どのように勉強するのが効率的なのかがわかるからです。

ここでは、行政書士の過去問を分析し、どのように勉強するのが効率的かを説明します。 これによって、最短で行政書士試験に合格できるようになります!!

- 行政書士試験に最短で合格するためには、まず過去問を徹底的に分析することが必要です。

- 行政書士の試験科目は「法令等」と「基礎知識」の2つに分かれます。

- 行政書士の出題形式は、「五肢択一式」「多肢選択式」「記述式」の3種類があります。

- 行政書士試験の合格基準をきちんと理解し、目標ラインを設定しましょう。

- 各科目の得点ボリュームをよく理解した上で、各科目の勉強時間の配分を行いましょう。

- 得点しやすい科目から確実に得点し、反対に、得点しにくい科目はある程度捨てましょう。

- 学習しやすい科目から学習しましょう。

フォーサイト福澤講師のご紹介

分かりやすくて勉強する気になる講義を目指します!

行政書士は、多くの分野にチャレンジでき、困っている方の役に立つこともできる魅力的な国家資格です。

私といっしょに合格しましょう!

過去問分析の必要性

行政書士試験に最短で合格するためには「まず過去問を徹底的に分析することが必要」と言われています。

それはなぜでしょうか?

まず、過去問を徹底的に分析することによって、どの科目にどのぐらい時間を割くべきかがわかるからです。

行政書士試験を受験する多くの方は忙しい社会人です。限られた少ない時間の中で効率的に勉強することが求められます。そのために、どの科目にどのぐらいの時間を割くべきかという視点から学習スケジュールを立てることはとても大切なのです。

次に、科目別の得点目標が明らかになります。行政書士試験の各科目の難易度はバラバラです。

だから、「得点しやすい科目から確実に得点し、得点しにくい科目はある程度捨てる」という戦略が合理的です。

このように各科目の難易度を加味して、科目別の得点目標を決めることが必要となります。

最後に、科目別の学習順序が明らかになります。

学習する科目の順序の基本は、「易しい科目から難しい科目に」です。

はじめから難しい科目に取り組むと、挫折することが多いのが現実です。

だから、最初は易しい科目から学習を開始し、少しずつ難易度を上げていくのがポイントです。

過去問を分析すれば、どの科目が易しいのか、難しいのかがわかります。

このように、行政書士試験に最短で合格するためには「まず過去問を徹底的に分析することが必要」なのです。

フォーサイト合格メソッド

行政書士の過去問は、「どの分野がどのように出題されるのか」を知る重要な情報です。だから、ある程度学習が進んでからではなく、学習はじめの段階から演習しましょう。

行政書士の試験科目と出題形式

まず、試験科目ごとの出題形式・出題数・配点を分析しましょう。

行政書士の試験科目は大きく分けて「法令等」と「基礎知識」の二つに分かれます。

行政書士の出題形式は、「五肢択一式」「多肢選択式」「記述式」の3種類があります。

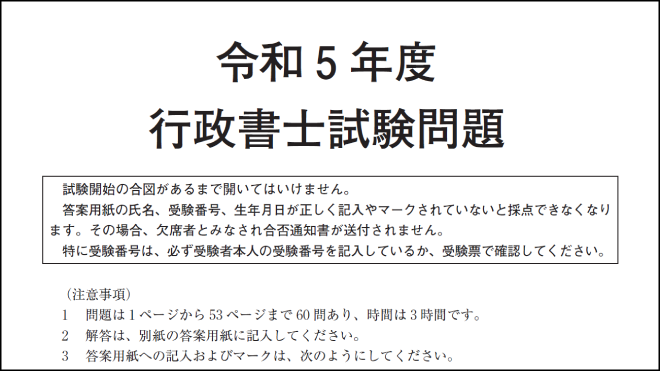

試験科目ごとの出題形式・出題数・配点は以下の通りです。

| 試験科目 | 出題形式 | どんな問題か | 出題数 | 配点 | 満点 |

|---|---|---|---|---|---|

| 法令等 | 五肢択一式 | 5つの選択肢の中から1つの正解を選ぶ | 40問 | 1問4点 | 160点 |

| 多肢選択式 | 20個の選択肢の中から4つの正解を選ぶ | 3問 | 1つ2点、1問全体で8点 | 24点 | |

| 記述式 | 40字程度で記述する | 3問 | 1問20点 | 60点 | |

| 計 | 46問 | 244点 | |||

| 基礎知識 | 五肢択一式 | 5つの選択肢の中から1つの正解を選ぶ | 14問 | 1問4点 | 56点 |

| 合計 | 60問 | 300点 |

3種類の出題形式については、具体的な過去問を見てイメージしてください。

【五肢択一式の問題例】

裁判の公開に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものは どれか。

- 裁判は、公開法廷における対審および判決によらなければならないので、カメラ 取材を裁判所の許可の下に置き、開廷中のカメラ取材を制限することは、原則とし て許されない。

- 裁判所が過料を科する場合は、それが純然たる訴訟事件である刑事制裁を科す作 用と同質であることに鑑み、公開法廷における対審および判決によらなければなら ない。

- 証人尋問の際に、傍聴人と証人との間で遮へい措置が採られても、審理が公開さ れていることに変わりはないから、裁判の公開に関する憲法の規定には違反しな い。

- 傍聴人は法廷で裁判を見聞できるので、傍聴人が法廷でメモを取る行為は、権利 として保障されている。

- 裁判官の懲戒の裁判は行政処分の性質を有するが、裁判官の身分に関わる手続で あるから、裁判の公開の原則が適用され、審問は公開されなければならない。

※令和4年度 行政書士試験問題 問題7より

これは、いろいろな資格試験でよく出題される出題形式ですね。

テキストの内容をよく理解し、問題演習を繰り返せば、十分に対応できます。

【多肢選択式の問題例】

次の文章の空欄ア~エに当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

アの争訟は、①当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛 争であって、かつ、②それが法令の適用により終局的に解決することができるものに 限られるとする当審の判例(引用略)に照らし、地方議会議員に対する出席停止の懲 罰の取消しを求める訴えが、①②の要件を満たす以上、アの争訟に当たることは 明らかであると思われる。

アの争訟については、憲法32 条により国民に裁判を受ける権利が保障されてお り、また、アの争訟について裁判を行うことは、憲法76 条1 項により司法権に課 せられた義務であるから、本来、司法権を行使しないことは許されないはずであり、 司法権に対するイ制約があるとして司法審査の対象外とするのは、かかる例外を 正当化するウの根拠がある場合に厳格に限定される必要がある。

国会については、国権の最高機関(憲法41 条)としてのエを憲法が尊重してい ることは明確であり、憲法自身が議員の資格争訟の裁判権を議院に付与し(憲法55 条)、議員が議院で行った演説、討論又は表決についての院外での免責規定を設けて いる(憲法51 条)。しかし、地方議会については、憲法55 条や51 条のような規定は 設けられておらず、憲法は、エの点において、国会と地方議会を同視していない ことは明らかである。

(最大判令和2 年11 月25 日民集74 巻8 号2229 頁、宇賀克也裁判官補足意見)

1 法令上 2 一般的 3 公法上 4 地位

5 自律性 6 訴訟法上 7 外在的 8 必然的

9 公益上 10法律上 11独立性 12社会的

13慣習法上 14権能 15私法上 16公共性

17偶然的 18実体法上 19判例法上 20憲法上※令和4年度 行政書士試験問題 問題41より

この多肢選択式問題は「憲法」と「行政法」のみ出題されます。

多肢選択式問題は、似たような意味の選択肢があるので、正確に理解していないと太刀打ちできません。

重要判例や条文が繰り返し出題されますので、まず、重要な単語や語句を意識して、その意味をよく理解した上で、内容を頭に入れましょう。

重要判例の場合、判例の結論ではなく、判決理由がよく出題されますので、判決理由を熟読しましょう。

【記述式の問題例】

Aが所有する甲不動産について、Aの配偶者であるBが、Aから何ら代理権を与 えられていないにもかかわらず、Aの代理人と称して甲不動産をCに売却する旨の 本件売買契約を締結した後、Bが死亡してAが単独で相続するに至った。CがAに 対して、売主として本件売買契約を履行するよう求めた場合に、Aは、これを拒み たいと考えているが、認められるか。民法の規定および判例に照らし、その許否に つき理由を付して40字程度で記述しなさい。

※令和4年度 行政書士試験問題 問題45より

行政書士試験では記述式問題が「行政法」と「民法」で合計3問出題されます。

たった3問ですが、配点が高いので、合格するためには落とすことができません。

行政書士試験の最大の難関は、この「記述式」にあるといっても過言ではありません。

フォーサイト合格メソッド

行政書士の過去問演習は単に解けばいいのではありません。

「なぜ、これが正しいのか」「なぜ、誤っているのか、どこが誤っているのか、誤っている部分をどのように訂正すれば正しい内容になるのか」とひとつひとつテキストに照らし合わせて演習しましょう。

これによって、はじめて問題を解く力がつきます。

「過去問とテキストを行き来する学習」を心がけましょう。

行政書士試験の合格基準と目標ライン

次に、行政書士試験の合格基準をきちんと理解しましょう。

行政書士試験の合格基準

行政書士試験においては、次の要件のいずれも満たした者を合格とします

- 行政書士の業務に関し必要な法令等科目の得点が、244点満点中122点(5割)以上である者

- 行政書士の業務に関し必要な基礎知識科目の得点が、56点満点中24点(4.3割)以上である者

- 試験全体の得点が、300点満点中180点(6割)以上である者

※試験の難易度を評価し、補正的措置がとられる場合があります。

行政書士試験の目標ライン

行政書士試験は300点満点で、合格ラインは180点(6割)です。

だから、目標は少し余裕をみて205点(7割弱)にしましょう。

なお、一流大学を卒業された方には、「オレは何でも1番じゃないと気が済まない」と考え、満点を狙う方がいらっしゃいます。ただ、満点を狙うと時間も根気も要ります。

忙しい社会人には向かない戦略です。

試験の目標は「合格すること」です。

ですから、合格点よりちょっと上の205点を目指すのが得策です。

そして、この目標ラインに効率的に到達するために必要な視点は、「得点しやすい科目から確実に得点し、反対に、得点しにくい科目はある程度捨てる」です。

行政書士試験の科目の難易度は均一ではありません。科目によってかなり難易度が異なります。

だから、得点しやすい科目から確実に得点することが効率的なのです。

これから、過去6年間分の過去問を徹底的に分析して、試験科目別の傾向と対策を説明したいと思います。

フォーサイト合格メソッド

単に行政書士の過去問だけ解いていれば合格できる試験ではありません。

まず、過去問で問われたことがある部分をマスターします。次に、過去出題された部分の周辺をマスターし、学習範囲を広げます。

これによって、過去問で出されたことがない部分でも得点でき、合格することが可能になります。

行政書士試験の過去問から見る試験科目と出題傾向

令和4年(2022)度試験の過去問と解説

令和3年(2021)度試験の過去問と解説

令和2年(2020)度試験の過去問と解説

令和元年(2019)度試験の過去問と解説

平成30年(2018)度試験の過去問

平成29年(2017)度試験の過去問

過去問からわかる行政書士試験の効率的な対策

行政書士試験の配点からわかる科目別時間配分

過去問から、科目別の出題形式・配点を分析し、科目別の合計得点を計算したのが下記です。

| 試験科目 | 科目 | 出題形式 | 出題数 | 配点 | 小計 | 合計得点 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 法令等 | 行政法 | 17問 | 4点 | 68点 | 160点 | 104点 |

| 多肢選択式 | 2問 | 8点 | 16点 |

|||

| 記述式 | 1問 | 20点 | 20点 | |||

| 民法 | 五肢択一式 | 9問 | 4点 | 36点 | 76点 | |

| 記述式 | 2問 | 20点 | 40点 | |||

| 憲法 | 5問 | 4点 | 20点 | 36点 | 28点 | |

| 多肢選択式 | 1問 | 8点 | 8点 | |||

| 商 法 | 五肢択一式 | 5問 | 4点 | 20点 | 20点 | |

| 地方自治法 | 五肢択一式 | 2問 | 4点 | 8点 | 8点 | |

| 基礎法学 | 五肢択一式 | 2問 | 4点 | 8点 | 8点 | |

| 小 計 | 46問 | 244点 | ||||

| 基礎知識 | 一般知識 | 五肢択一式 | 6問 | 4点 | 24点 | 24点 |

| 行政書士法等 | 五肢択一式 | 2問 | 4点 | 8点 | 8点 | |

| 情報通信・個人情報保護 | 五肢択一式 | 3問 | 4点 | 12点 | 12点 | |

| 文章理解 | 五肢択一式 | 3問 | 4点 | 12点 | 12点 | |

| 小計 | 14問 | 56点 | ||||

| 合計 | 60問 | 300点 |

まず、圧倒的に得点のボリュームが大きいのは、「行政法」です。

苦手な受験生が多いと思いますが、しっかり対策しましょう。

次に、ボリュームが大きいのが「民法」です。

民法も苦手な受験生が多いと思いますが、しっかり対策しましょう。

3番目のボリュームは、なんと「基礎知識」です。憲法の2倍のボリュームがあります。

そして、憲法より、奥が浅いので簡単に得点できます。

このように、各科目の得点ボリュームをよく理解した上で、各科目の勉強時間の配分を行いましょう。

フォーサイト合格メソッド

行政書士試験で最大の難関は記述式です。記述式は行政法と民法のみ出題されます。記述式ではゼロから解答を作り出すので、学習内容について深い理解が求められます。

フォーサイトのテキスト・講義では、それを踏まえ、行政法、民法には多くの講義時間を割いています。

科目別難易度分析と科目別得点目標

「得点しやすい科目から確実に得点し、反対に、得点しにくい科目はある程度捨てる」ために、科目別の「出題の特徴」を見てみましょう。

| 科目 | 出題の特徴 |

|---|---|

| 行政法 | 地方自治法も含めて、300点満点のうち112点(択一式76点+多肢選択式16点+記述式20点)を占める最重要科目です。学習すればするほど得点が伸びやすい科目ですので、時間をかけて学習し高得点を目指すべき科目といえます。 |

| 民法 | 近時は国家総合職試験並みの難易度の問題が出題される傾向にあります。ただし、行政法に次ぐ配点(択一式36点+記述式40点=76点)があり全分野から均等に出題されるため、行政法と同様に時間をかけて学習する必要があります。 |

| 憲法 | 人権分野から判例知識、憲法総論・統治分野から条文知識が中心に問われる傾向が顕著です。近時は難化傾向が顕著です。 |

| 商法 | 条文知識からの出題が中心ですが、配点が20点と低く、また特に会社法は条文数が膨大であるため(979条)、学習範囲を絞って必要最低限の得点を確保できれば問題ありません。 |

| 基礎法学 | 2問のうち1問は難問、1問はオーソドックスな内容という出題が多いです。したがって、最低限の過去問学習で十分です。 |

| 基礎知識 | 行政書士法等、文章理解、情報通信・個人情報保護を得点源にして基準点割れを回避する必要があります。基準点(14問中6問)を下回ると、その時点で不合格が確定してしまうためです。ただし、近時は比較的解きやすい出題が多くなっているため、必要以上に時間をかけるべきではありません。 |

以上の科目別難易度から、下記を目標として勉強しましょう。

| 科目 | 配点 | 目標点 | 得点率 |

|---|---|---|---|

| 行政法 | 112点 | 88点 | 78% |

| 民法 | 76点 | 47点 | 62% |

| 憲法 | 28点 | 20点 | 71% |

| 商法 | 20点 | 8点 | 40% |

| 基礎法学 | 8点 | 4点 | 50% |

| 基礎知識 | 56点 | 36点 | 64% |

| 合計 | 300点 | 203点 | 68% |

フォーサイト合格メソッド

行政書士の学習のはじめは、一問一答式を中心に使いましょう。テキスト掲載順に並び替えされた一問一答式の演習によりテキストの内容を深く理解できるからです。

学習の直前期にかけては、五肢択一式の問題を解きましょう。五肢択一式特有の駆け引きのノウハウを学び、正解をひとつに絞る力を養うことができます。

科目別学習順序

行政書士試験は6科目ありますが、どの順序で学習すべきでしょうか?

学習しやすい科目から学習しましょう。 学習しやすい科目というのは勉強するのが易しいということです。 勉強においては、易しい科目から難しい科目にレベルアップしながら学習するのが王道だからです。

いきなり難しい科目から始めると挫折してしまいます。

だから、易しい科目から始めるのです。

さらに、行政書士試験における配点や科目特性を意識して、

「憲法」➡「民法」➡「行政法」➡「商法」➡「基礎法学」➡「基礎知識」

という順序で学習しましょう。

行政書士試験の勉強時間の目安

まず、独学で行政書士試験で合格するには、最低1,000時間は必要だと言われています。

1年間、毎日3時間の勉強が必要です。

なかなか大変ですね。

法学部できちんと勉強した経験があったり、難関資格に合格した経験がある方の場合、最初から質の高い勉強ができるので、独学でも750時間程度の勉強で合格可能です。

さらに、通学講座や通信講座で勉強すれば、さらに質の高い勉強が可能となるので、500時間程度の学習でも合格可能です。

フォーサイトの場合、400時間程度の学習で合格される方もたくさんいらっしゃいます。

大切なのは、勉強時間ではなく、質の高い学習です。

質の高い学習を心がければ短期合格も夢ではありません。

関連記事: 行政書士合格に必要な勉強時間は?独学で合格は可能?最短で合格する方法まで解説

行政書士試験の合格率はどのくらい?

行政書士試験の過去5年間の合格率は下記のとおりです。

| 実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 2018年度 | 39,105名 | 4,968名 | 12.70% |

| 2019年度 | 39,821名 | 4,571名 | 11.48% |

| 2020年度 | 41,681名 | 4,470名 | 10.72% |

| 2021年度 | 47,870名 | 5,353名 | 11.18% |

| 2022年度 | 47,850名 | 5,802名 | 12.13% |

過去5年の平均合格率は約11.6%。この数値から考えれば、当然簡単な試験ではないということはご理解いただけるかと思います。

ここで参考までに2022年のフォーサイトの合格率を掲載します。

全国平均 12.13%

フォーサイト受講生 54.1%

2022年度試験のフォーサイト受講生の合格率は54.1%。全国平均の4.46倍の数字を叩き出しています。

受講生の2人に1人以上は合格している計算となり、この数字を見ても信頼度の高い講座であることが分かります。

※弊社集計の受講生アンケートに基づくデータです。

※2022年度行政書士試験のバリューセット2の受講生実績です。

関連記事: 行政書士の難易度や合格率はどのくらい?他資格との比較から合格点まで徹底検証

行政書士最短合格なら通信講座がベスト

難しい行政書士試験に、最短で合格するのにベストの学習法は、ズバリ、通信講座です!

その理由は、下記のとおりです。

忙しくても自分のペースで勉強ができる。

通信講座のメリットは、場所や時間を選ばずに、いつでも、どこでも学習ができることです。通勤・通学時間のみならず、自宅での家事の合間や会社の昼休みにも勉強することもできます。仕事や家事、育児などで忙しい人も、それぞれの生活リズムに合わせて、自分のペースで学習を進めることが可能です。

費用が抑えられる

通学講座の場合、まとまった授業料に加え、通学のための交通費もかかります。

この点、通信講座なら受講料もリーズナブルで、交通費も不要です。

サポート体制が充実している

市販のテキストを購入し独学で勉強するとき、疑問点を自力で調べなければいけません。これに対して、通信講座なら、質問対応など、学習中のサポート体制が充実しています。不明点をそのまま放置することなく、安心して勉強に取り組むことができます。

フォーサイトの行政書士通信講座の特徴

ここで、高い合格率を誇るフォーサイトの行政書士通信講座の特徴を述べてみます。

たった4か月で合格を目指せる!

行政書士試験の合格までには、一般的に12か月程度の学習期間が必要と言われています。

しかしフォーサイトの行政書士講座なら、4か月で合格されている方もいます。

満点主義ではなく、合格点主義で教材を制作しているフォーサイトだから、短期合格が可能なのです。

不合格だったら、受講料全額返金!

万一、不合格でも安心!!

適用条件を満たせば、受講料が全額返金されます。

満足度驚異の90%以上。こだわりのフルカラーテキスト!

フォーサイトのフルカラーテキストは、試験に出るだけのボリューム・重要度毎の配色・理解を助ける豊富なイラストで、高い合格率を実現しています!

講師歴20年以上の実力派講師陣!

フォーサイトの行政書士講座は、福澤繁樹講師・五十嵐康光講師・北川えり子講師、の3名が担当しています。経験豊かな専任講師が、カリキュラムに合わせた講義や教材の執筆を行っています。

通信講座なのにライブ配信講義!

フォーサイトの大人気サービス「eライブスタディ」とは、定期的に行われるライブ配信講義です。

通学講座と異なり、通信講座は自分ひとりだけで学習を進めるので、学習のペースが遅れがちになります。

eライブスタディに参加すれば、定期的に講義があるので、きちんと学習のペースを守ることができます。

通信講座を体感するなら資料請求しよう!

これまで通信講座をやったことがない方や通信講座をやってみたけど挫折した経験がある方にとっては、通信講座を始める場合、不安が大きいと思います。

そこで、まずは、資料請求をオススメします。もちろん、無料です。

資料請求すると、こんな体験ができます。

-

実際と同じテキストと問題集

サンプルテキストや問題集を見ることによって、実際の教材に触れてみることができます。わかりやすいか、勉強しやすいかが体験できます。 -

eラーニングの無料体験

これにより、スマホさえあればいつでも、どこでも学習できることが体験できます。 -

市販にはないノウハウ書をプレゼント

行政書士試験に最短で合格するためのノウハウ書をプレゼントします!。

1分で完了!

福澤繁樹(ふくざわ しげき)

分かりやすくて勉強する気になる講義を目指したい!

【出身】千葉県

【経歴】明治大学法学部卒。行政書士、宅地建物取引士、マンション管理士。行政書士みなと合同事務所にて開業・日々業務を行っている。千葉県行政書士会所属。

【趣味】料理を作り、美味しいお酒と一緒に食べること

【受験歴】2000年の1回目受験で合格

【講師歴】2001年7月1日からフォーサイトで講師をスタート

【刊行書籍】「行政書士に3ヶ月で合格できる本」(ダイヤモンド社)

【座右の銘】見る前に跳べ

●フォーサイト公式Youtubeチャンネル「行政書士への道」

●フォーサイト講師ブログ

ログイン

ログイン

0120-966-883

0120-966-883