社労士として独立開業して成功するには?独立に必要な資金や手続きも解説

更新日:2024年7月1日

社労士として独立開業するには、どうしたらいいでしょうか?

社労士として活躍するには、企業や社労士事務所に勤務する方法と、独立開業する方法の2つが考えられますが、社労士は後者を志す人が8割以上といわれています。

社労士にとって、独立開業は大変メジャーなことであり、一国一城の主になることも遠い夢ではありません。社労士としての独立開業のメリットには、自分に合ったライフワークバランスを維持できることや、頑張り次第で高年収を得られることが挙げられます。一方で、営業活動をしないと顧客が獲得できないことなどがデメリットととして考えられます。

そこで本記事では、社労士として独立開業するための流れや、独立開業後に成功するためのポイント、どんなタイプの人が独立開業に向いているのかなどを詳しくご紹介します。

- 社労士として現在活躍している人のうち、8割以上が独立開業しています。

- 社労士として独立開業することには、多くのメリットがあります。

- 社労士として開業を成功させるポイントをご紹介します。

- 営業経験がある方とコミュニケーションスキルに長けている方は独立開業に向いています。

- 逆に独立開業に向いていないのは、営業活動が苦手な方や、人とのコミュニケーションが上手に取れない方です。

- 一般的に社労士試験の合格に必要な勉強時間は800~1000時間です。

フォーサイト小野賢一のご紹介

「そうだったのか!」という驚きや嬉しさを積み重ねましょう。そうすることで、少しずつ実力が身につきます。

社労士試験に合格することで、「なりたい自分」になれます。「なりたい自分」をめざして頑張りましょう!

独立開業型社労士と企業型社労士の違い

社労士の働き方は、大きく以下の3つに分類できます。

- 1つ目は、企業に勤務してその企業の社労士として働く方法です。

- 2つ目は、独立して開業する方法です。

- 3つ目が、副業で社労士として働く方法です。

会社に勤めながら、副業で社労士として働く場合、自分の勤務している会社が副業を認めている必要があります。また、社労士の顧客は主に企業となるため、一般的な企業が動いている平日の営業時間中に仕事を行えない場合、社労士として活躍することは難しいでしょう。

そこで、ここでは社労士の働き方として、企業勤務型と独立開業型の2つについて比べてみましょう。

働き方の違い

企業勤務型の社労士は、企業に所属しているため、いわゆるサラリーマンと同じ働き方です。就業時間が決められ、一般的には土日祝日が休みとなり、有給休暇や夏季休暇、年末年始休暇なども、会社の規定に沿って取得できます。

一方で、独立開業型の社労士は、自分が経営者の立場になります。そのため、労働時間や働き方は、自分で自由に決められます。1日の労働時間が5時間で終わる日もあれば、週末も仕事をすることがあるかもしれません。

子育てや介護をしている人であれば、それらにあわせて労働時間を調整できることも、独立開業型の働き方の魅力です。

年収の違い

企業勤務型社労士と独立開業型社労士は、年収にも違いがあります。

企業勤務型社労士は、勤務先の企業から支払われる給料が収入となります。具体的には、社労士の年収は780万円ほどといわれています。給与所得者全体の平均は400万円台ですから、それよりもかなり高い水準であると考えられます。また、企業勤務型社労士はサラリーマンと同じく、毎月決まった給料を安定的にもらえることも特徴です。

一方、独立開業型社労士の年収については、公的データがないため、正確な数字はわかりません。独立開業しても、十分な顧客が獲得できない時期は、年収が低くなる場合も考えられます。

しかし、独立開業して活躍することができれば、1000万円以上の高所得を得ることも十分に期待できます。

社労士の独立は難しい?

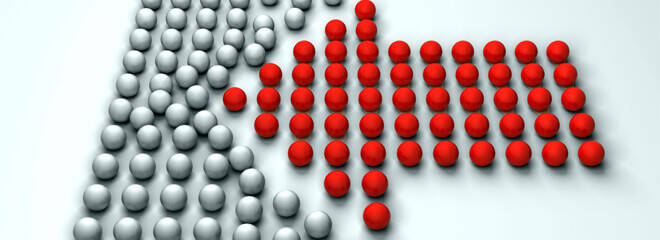

企業勤務型社労士と独立開業型社労士の年収だけを見ると、企業勤務型の方が安定しているように感じられるかもしれません。しかし、日本学術振興会科学研究費助成事業の研究データ(2019年発表)によると、アンケートに回答した社労士の働き方は次のような結果でした。

| 開業社労士 | 66.9% |

|---|---|

| 開業社労士(副業あり) | 18.3% |

| 企業官公庁勤務社労士 | 9.6% |

| 社労士事務所・社労士法人勤務社労士 | 5.2% |

つまり、社労士として現在活躍している人のうち、8割以上が独立開業していて、勤務型社労士は14.6%しかいないことになります。この結果から考えられるのは、社労士として独立開業することは、決して難しくはないということです。むしろ、社労士として活躍したいと考える人にとって、独立開業を選択することはごく自然な流れといえるでしょう。

ただし、研究データによると、社労士として独立開業していても、それ以外の副業を行っている人が2割弱います。社労士として独立開業したのち、十分な収入を得られるまで副業を行っている人も一定数いることから、安定的に高収入を確保するためには、ある程度の覚悟を持って独立開業する必要があるでしょう。

参考:社会保険労務士の業務展開についてのアンケート調査(日本学術振興会科学研究費助成事業)社労士として独立開業するまでの流れ

社労士として活躍するには、独立開業が一般的であることがわかりました。では、実際にどうやって独立開業をするのでしょうか?社労士として独立開業するまでの具体的な流れを見てみましょう。

社労士試験に合格する

社労士として独立開業するためには、社労士の資格が必要です。そのため、まず最初にクリアすべきことは、社労士の資格試験の合格です。

社労士試験は1年に1回、毎年8月第4日曜日に行われ、10月に合格が発表されます。社労士試験の受験資格には、大学や短期大学、専門学校を卒業した者といった条件があります。社労士試験の合格率は、過去5年間でおよそ5~6%です。

合格のためには、一般的に、800~1000時間程度の勉強が必要であるといわれており、決して簡単に合格できる試験ではありません。

2年間の実務経験か事務指定講習を受講する

社労士試験に合格しても、すぐに社労士として独立開業できるわけではありません。資格試験に合格したら、まずは社労士として都道府県社会保険労務士会に登録を行う必要があります。

登録を行わなければ、ただ社労士の有資格者でしかありませんが、社労士会に登録を行うことで、対外的に「社会保険労務士(社労士)」と名乗ることができるようになります。しかし社労士の登録を行うための条件として、社労士の資格を持っていることと、2年間の実務経験が必要です。

もし、すぐに独立開業をしたい場合は、社労士会連合会が行う「労働社会保険諸法令関係事務指定講習」を修了することで、登録要件を満たすことができます。

社会保険労務士会に加盟し登録を行う

2年間の実務経験を積むか、社労士会連合会の「労働社会保険諸法令関係事務指定講習」を修了したら、晴れて社労士としての登録が可能になります。

社労士の登録は、「開業登録」と「勤務等登録」の2種類があります。「開業登録」は、自分で社労士事務所を開業する場合に必要な登録です。

また、「勤務等登録」は、社労士事務所や企業に雇用されて社労士業務を行う場合に必要な登録になります。

社労士の独立開業に必要な資金

登録を終えたら、いよいよ独立開業の準備を始めましょう。独立開業のためには、さまざまな資金が必要となります。独立開業資金として準備したい主な項目は以下のとおりです。

| 費用項目 | 相場 | 備考 |

|---|---|---|

| 社労士登録費用 | 約30万円 |

|

| 事務所賃料 | 約80~100万円 | 敷金・礼金・仲介手数料・火災保険等 |

| パソコン・プリンター | 約10万円 | |

| インターネット・電話 | 約2万円 | |

| 事務用品 | 約5万~10万円 | |

| ホームページ開設 | 約5万円 |

社労士登録費用は約30万円と高額ですが、絶対に必要となる開業資金のひとつです。また、資金として大きなウェイトを占めるのが、事務所の賃料でしょう。敷金、礼金、仲介手数料などを考慮すると、100万円近くかかることも考えられます。

ただし、自宅で開業する場合、ないしは、シェアオフィスなどを借りる場合は、賃料がそこまで高額にならないはずなので、開業資金をかなり抑えることができるでしょう。それ以外には、パソコンやプリンター、シュレッダー、インターネットや電話回線などの設置が必要になります。

また、事務所の社印、名刺、金庫といった事務用品なども必須アイテムとなるでしょう。自分だけの事務所を借りる場合は、オフィスに置くデスクや応接用デスクも必要ですが、シェアオフィスにする場合、それらの購入は不要です。昨今では、オフィス用品のレンタルサービスもあるので、資金を抑えたい場合は、それらを活用するのも一案でしょう。

さらに覚えておきたいのが、開業資金とは別に確保しておきたいお金についてです。開業してからすぐに、顧客から十分な依頼を受けることは考えにくいでしょう。安定的な収入を得るまでには時間がかかりますから、開業資金とは別に3ヶ月分の生活費と事務所運営費は用意しておきたいものです。

社労士として独立開業するメリット

社労士として働く人の多くが、独立開業という選択肢を選んでいます。社労士として活躍する際、なぜ独立開業が好まれるのでしょうか?それは、独立開業することに多くのメリットがあるからに他なりません。

主なメリットとして挙げられるのが、「自分らしい働き方を実現できる」「成果次第で高収入を目指せる」ことです。それぞれについて詳しく見ていきましょう。

自分らしい働き方を実現できる

メリットの1つめは、自分らしい働き方ができることです。企業や社労士事務所に勤務する場合は、勤務先の就労規則にあわせて、決められた時間だけ働くことになるでしょう。一方、独立開業すれば、自分が経営者であるため、自分のペースで働くことができます。朝起きてから仕事を始める時間も、仕事を終える時間も、いつ働いて、いつ休むかも自分で決められます。

さらに、働く場所も自分で自由に決められます。そのため、家族や友人と過ごす時間や趣味に費やす時間、自分磨きに充てる時間など、プライベートを大事にしながら、自分らしい働き方を実現できます。

成果次第で高収入が目指せる

2つめのメリットは、成果次第で高収入を目指せることです。独立開業して働く社労士の収入は、開業したばかりで顧客の数が少なければ低めになる可能性もあります。しかし、社労士としての信頼が高まり、顧客の数が増えていけば、安定的に高収入を得られます。自分の実力と頑張り次第で収入を増やせることは、独立開業の大きな魅力になるでしょう。

また、顧客が増え、従業員を雇い、事務所を大きく拡大させることができれば、さらなる収入アップが期待できます。社労士事務所の経営スキルが上がることは、高収入を得られることはもちろん、経営者としてのキャリアアップにもつながるため、社会的ステータスも向上していくでしょう。

社労士として独立開業するデメリット

社労士として独立開業するメリットは多々ありますが、考えられるデメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?独立開業のデメリットを知っておくことで、失敗を未然に防ぐことができるかもしれません。

ここからは、社労士として独立開業するにあたっての主なデメリット4つについて解説します。

資格があれば大丈夫という勘違い

社労士として働くためには、社労士試験に合格しなければならないことをご紹介しました。しかし、資格を取得しても、そのまま何もしなければ、社労士として仕事をすることはできません。社労士試験は合格率が低い難関であるため、つい合格を目標に設定しがちかもしれません。

しかし、社労士試験に合格した後は、実務経験2年を積むか、社労士会連合会の「労働社会保険諸法令関係事務指定講習」を修了して、社労士としての登録が可能になります。そこで開業登録を行うことではじめて、社労士と名乗り、開業することが可能になるのです。資格試験に合格したままで、社労士として登録をしなければ、ただの有資格者のままで、社労士として働くことができません。試験に合格したら、速やかに社労士会への登録を行いましょう。

安易に価格競争に参入してしまう

複数の企業が同じ商品を扱っている場合、ひとつの企業が値下げをすると、安いところに顧客が流れてしまうこともあります。すると、他の企業も値下げを行い、残りの企業も値下げせざるを得ない…ということにもなりかねません。販売価格を下げれば利益も減り、企業の負担が大きくなってしまいます。

これは、社労士の仕事でも同じことが当てはまるかもしれません。請け負う仕事について、周囲の価格競争に飲まれて値段を下げてしまうと、事務所としての経営が厳しくなる可能性があります。適正な利益を得られる価格を設定して、安易な価格競争に入らないのが賢明でしょう。

実行力の欠如

社労士として独立開業しても、何もしなければ仕事はやってきません。社労士会に登録しても、そこから仕事を紹介してもらえるわけでもなく、仕事は自分で取ってくる必要があります。

例えば、事務所のホームページを作ったり、SNSでマーケティング活動を行ったり、チラシを作ってポスティングしたりなど、そのような営業活動を行ってはじめて、新規顧客を獲得できます。また、知人に顧客を紹介してもらったり、さまざまな交流会に参加をしたりすることはもちろん、社労士紹介サービスへの登録や、ブログやnoteなどのメディアプラットフォームで有用な情報発信を行うことも、立派な営業活動につながります。

社労士資格を取得して独立開業しても、営業活動を積極的に行わない場合は、ビジネスをうまく軌道に乗せることは難しいといえるでしょう。

社労士として開業を成功させるポイント

社労士として独立開業しても、ビジネスがうまくいかず、廃業する人もいます。せっかく独立開業するのなら、誰もが事業を成功させたいものです。社労士として独立開業したのち、順調に仕事をこなして事業を軌道に乗せるには、どのようなことが大切になるのでしょうか?

ここからは、社労士として開業を成功させる3つのポイントについてご紹介します。

営業スキルを上げる

社労士の収入は、顧客から仕事を受けてはじめて生まれるものです。つまり、営業活動を行って、顧客の数を増やしていかなければ、収入を上げることはできません。そのため、営業活動を怠ってしまうと、十分な収入を得ることが難しくなるでしょう。

営業活動といっても、知らない企業に訪問をしたり、電話をかけたりといった従来のやり方ではなくても、現代なら、SNSやYouTubeを駆使する方法も考えられます。自分にとってやりやすい方法で、営業スキルを身につけていくといいでしょう。

また、自分が持っている人脈を活用して、新しい仕事を取ってくることも大切です。

社労士としての強みを明確にする

社労士の仕事は幅広いものですが、そのなかでも得意な分野や業界を明確にしておくことも大切です。例えば、「就業規則について詳しい」「年金制度について長けている」「〇〇業界の企業からの依頼が多い」などといったことがそれにあたります。

自分や自社の強みがわかると、他の社労士や社労士事務所との差別化を図ることができるため、顧客から依頼を受けやすくなるでしょう。 「幅広く社労士業務を行います」というより「〇〇の分野に強い社労士です」と名乗った方が、魅力的に感じる顧客も多いのではないでしょうか。

十分な資金の準備を行う

独立開業直後は、顧客の数が少なく、期待したような収入を得られない可能性もあるかもしれません。そのため、しばらくは赤字が続くことも考慮に入れておく必要があります。そのような事態に備えて、開業する前に、開業資金に加えて、数か月分ほどの生活費と事務所維持費は確保しておきたいところです。

資金面の準備が不十分だと、独立開業しても「生活が苦しくなった」と廃業せざるを得なくなるかもしれません。そのような不安がある場合、開業当初は賃料がかからないように自宅で仕事を行い、社労士としての仕事が順調になったらオフィスを構えることを検討してもいいでしょう。

独立開業に向いている人

社労士は独立開業する人が多いことをご紹介しましたが、独立開業に向いている人はどんなタイプでしょうか?一番おすすめなのは、営業経験がある方やコミュニケーションスキルに長けている方でしょう。

社労士としての仕事を獲得するために、営業活動は欠かせません。営業のスキルを持ち合わせていたり、これまでに営業経験があったりすると、その能力を活かせるでしょう。

また、コミュニケーションスキルが優れていると、複雑な労務関連の説明をわかりやすく伝えることができたり、雇用関連のお悩みや困りごとを上手にヒアリングできるため、顧客から大きな信頼を得ることができます。顧客からの信頼は、仕事の獲得に直結するだけではなく、新たな顧客の紹介にもつながることが期待できます。

また、独立開業するということは、経営者になるということです。そのため、収入や利益を追いかける経営力を持ち合わせていることも重要です。

独立開業に向いていない人

一方、独立開業に向いていないのは、営業活動が苦手な方や、人とのコミュニケーションが上手に取れない方といえるでしょう。営業活動は独立開業に必要不可欠ですから、「営業はしたくない」と思うような人には、あまりおすすめできません。

また、社労士という難関の試験を突破したことでプライドが高くなり、見栄を張ってしまうような人も、顧客の獲得に苦労する可能性があるかもしれません。

フォーサイトで資格取得した人の勉強のコツ・合格できた秘訣

これまでは、社労士として独立開業するメリットや流れなどを理解いただきました。ここからは、実際に社労士の試験勉強を行い、合格した人の勉強方法について見てみましょう。

まずは、社労士通信講座の「フォーサイト」を利用して勉強した人の例を挙げます。一般的に社労士試験の合格に必要な勉強時間は800~1000時間といわれています。働きながら社労士試験の合格を目指すなら、仕事がある平日の勉強時間は1~2時間、土日祝日は1日5時間程度を割いて、1年間かけて継続していくイメージです。

もしこれが難しければ、約15か月程をかけて勉強するプランを立てるといいでしょう。できるだけ規則正しい生活を続け、毎日決まった時間に机に向かい、さらに通勤時間や家事の合間のスキマ時間を利用するといった心がけも大切です。

社労士最短合格なら通信講座がおすすめ

1年程度という時間をかけて、高いモチベーションを持ちながら試験勉強を続けるのは、決して簡単なことではありません。しかも、合格率が低い社労士試験ですから、ポイントをおさえてできるだけ効率的に勉強するのがおすすめです。

そんなときに最適なのが、通信講座の利用です。通信講座なら、自分自身のペースでどんな環境でも学習できます。通勤時間や自宅での空き時間、仕事の休憩中など、場所や時間を問わずに勉強できるため、とても柔軟性がある学び方といえます。どれだけ仕事、家事、育児に追われていても、各自の生活スタイルに適した学習が実現できるのも大きな特徴です。

また、通信講座は費用面でも多大なメリットがあります。通学が必要となるリアル講座は、授業料に加えて交通費もかかりますが、通信講座は受講費用が比較的割安で、かつ、交通費がかかりません。

さらに、市販の参考書を使った独学では、わからない部分があったり、行き詰ったときでも、自分の力で答えを見つけ出さなければなりません。 しかし、通信講座なら豊富なサポートがあり、疑問点をすぐに解決することができます。

フォーサイトの社会保険労務士通信講座の特徴

「フォーサイト」は、社労士や行政書士、宅建などの資格試験合格を目指す人のための通信講座を行っています。そんなフォーサイトのいちばんの特徴は、短期間で社労士試験に合格できた人がたくさんいることからもわかる通り、確かな実績があることです。合格を最優先に考えた教材開発を行っていて、満足度が90%以上というフルカラーテキストを用いているため、試験内容を網羅しながら効率的に学習できます。そのため、短期間・最短での合格が可能になるのです。

さらに、講師陣は二神大貴講師・松尾歩美講師・小野賢一講師・加藤光大講師の4名体制となっています。経験豊かな専任講師が、カリキュラムに合わせた講義や教材の執筆を行っているので、他の通信講座では実現が難しいレベルで高い合格率を叩き出しています。

おまけに、不合格の場合は受講料が全額返金されるため、誰でもチャレンジしやすいと感じられるでしょう。

行政書士の通信講座を実際に体験するなら、まずは資料請求から!

社労士試験の合格を考えるなら「フォーサイト」の通信講座がおすすめとご紹介しましたが、まずは資料請求をしてみませんか?特に「これまで通信講座を使ったことが一度もない」という人や、「通信講座をやった経験があるけれど、途中で挫折してしまった」という人などは、通信講座をはじめることに抵抗感があるかもしれません。そのような人も含めて、まずは無料でできる資料請求からはじめていただくのがおすすめです。

「フォーサイト」の資料請求では、教材のサンプルや問題集をもらえるので、どのようにして見やすい教材になっているのか、どのような問題集になっているのか、実際に手に取って、自分の目で見て、理解のしやすさや学習のしやすさを判断できます。

また、「フォーサイト」では、通信講座でありながら、オンライン講義を受けられる「eライブスタディ」も行っているため、資料請求をした方も無料で体験できます。

通信講座での独学は、勉強のペースを一定に保つことが難しくなったり、モチベーションが落ちてしまったりしやすいといわれていますが、定期的に「eライブスタディ」に参加することがいい刺激となり、適切な学習リズムを保つことができるでしょう。

これらに加えて、最短で社労士試験に合格するためのテクニックを詰め込んだノウハウ書もプレゼントしてもらえます。これだけ盛りだくさんの無料資料請求は、他の通信講座ではあり得ません。かなりお得な内容なので、ぜひ「フォーサイト」の資料請求を行ってみてください。

社労士試験に合格して独立開業を目指そう!

社労士は、独立開業を目指すことができる仕事のひとつです。そして、社労士として働いている人の多くが独立開業をしていることからもわかる通り、独立開業自体がさほど難しいわけではありません。

しかし、社労士の資格試験を受けて合格すれば、誰もがすぐに社労士を名乗って仕事を行えるわけではありません。また、安定した収入を得られるかどうかは、本人の実力や営業力、頑張りにかかっています。頑張れば頑張るほど高収入を得ることが夢ではない、それが社労士の独立開業です。

まずは社労士試験の合格を目指して、「フォーサイト」の通信講座で勉強をはじめてみませんか?

1分で完了!

小野賢一(おの けんいち)

「そうだったのか!」という驚きや嬉しさを積み重ねましょう

【出身】北海道

【経歴】横浜国立大学大学院国際社会科学府修了。社会保険労務士、日商簿記2級等の資格を保有

【趣味】楽器演奏

【受験歴】2022年社労士試験初回受験、合格

【講師歴】2023年よりフォーサイト社労士講座講師スタート

【座右の銘】昨日から学び、今日を生き、明日へ期待しよう

●フォーサイト公式講師X 小野賢一@社労士専任講師

ログイン

ログイン

0120-966-883

0120-966-883