2021年4月の社労士実務キーワード「高年齢者再就職支援措置」とは?

更新日:2021年3月11日

少子高齢化の進展により、日本における働き手不足はますます深刻化しています。企業が人材確保のために注目すべきは「多様な人材の活用」であり、ここで期待されるのは女性や外国人、障がい者、そして高年齢者の活躍です。

政府は多様な人材活用を推進すべく、目下、関係法令の改正を進めており、このあたりの知識が社労士試験の一般常識分野におけるキーワードとなっています。

このページで解説する「高年齢者再就職支援措置」は、改正高年齢者雇用安定法の施策のひとつとして、おさえておくべきテーマといえます。

2021年4月改正法施行!社労士実務でおさえるべき高年齢者雇用のポイント

.jpg)

高年齢者雇用安定法は、少子高齢化による働き手不足を背景に、高年齢者が年金受給開始年齢まで、意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的に制定されました。

2021年4月に予定される改正法の施行により、事業主に対して「70歳までの就業機会確保措置」「高年齢再就職支援措置」の2つの努力義務が課せられることになります。

高年齢者雇用安定法の改正項目①「70歳までの就業機会確保措置」が努力義務に

高年齢者雇用安定法の定めに従い、現状、企業に対しては「65歳までの雇用確保」義務が課せられています。

具体的には、定年年齢を65歳未満に定めている事業主に対し、「定年制の廃止」「65歳まで定年年齢引き上げ」「65歳までの継続雇用制度導入」のいずれかへの対応を義務付けています。

この点、法改正によって2021年4月以降、定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主、もしくは65歳までの継続雇用制度を導入している事業主には、以下のいずれかの措置を講じることが努力義務となります。

|

① 70歳までの定年引き上げ ② 定年制の廃止 ③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入 ※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む ④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入 ⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入 a.事業主が自ら実施する社会貢献事業 b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業 |

これらのうち、①②については対象をすべての労働者とする必要がありますが、③~⑤を定める場合には過半数労働組合等の同意を得た上で、基準を設けて対象者を限定することが可能となっています。

高年齢者雇用安定法の改正項目②「高年齢者再就職支援措置」が努力義務に

2021年春の高年齢者雇用安定法改正項目については、前述の「70歳までの就業機会確保措置」ばかりが話題に上がる傾向にあります。

しかしながら、社労士試験対策上、さらに社労士実務上は、「高年齢者再就職支援措置」に関わる理解も十分に深めておかなければなりません。再就職支援措置に関わる改正項目は、「事業主が再就職支援措置を講じるべき対象範囲が拡大されること」です。

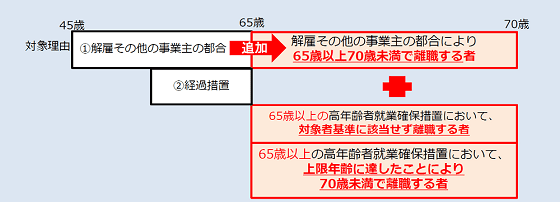

この点は、図で理解すると分かりやすいでしょう。

〔従来の対象〕

- 解雇その他の事業主の都合により離職する45歳~65歳までの者

- 平成24年改正の経過措置として、継続雇用制度の対象者について基準を設けることができ、当該基準に該当せずに離職する者

〔改正法施行以降、追加される対象〕

※〔従来の対象〕はそのまま措置の対象とされます。

- 解雇その他の事業主の都合により65歳以上70歳未満で離職する者

- 65歳以上の高年齢者就業確保措置において、対象者基準に該当せず離職する者

- 65歳以上の高年齢者就業確保措置において、上限年齢に達したことにより70歳未満で離職する者

社労士が実務上知っておくべき「高年齢者再就職支援措置」の内容

.jpg)

前述の通り、企業においては、これまでよりも幅広い層の労働者を対象に「高年齢者再就職支援措置」を講じることが努力義務となります。

すでに高年齢者の活用を進めている現場では、具体的にどのような取り組みが措置に該当するのかを正しく把握し、法改正に併せて可能な限り努力義務への対応を検討することになります。

求職活動に対する経済的支援

「経済的支援」といっても、単にお金を配ることではありません。具体的には、「教育訓練の受講または資格試験の受験、求職活動を行うために付与した休暇を有給扱いとする」、「教育訓練の受講や資格試験受験等の活動にかかる実費相当額を支給する」等の支援が想定されます。

再就職や教育訓練受講等のあっせん

再就職のあっせんに該当する取り組みとしては「求人の開拓や求人情報の収集・提供」「関連企業等への再就職のあっせん」、教育訓練受講等のあっせんに該当する取り組みには「再就職に有利に働く教育訓練やカウンセリング等を実施、または受講等を斡旋」等があります。

再就職支援体制の構築などの再就職援助措置

「再就職援助措置」というとかなり抽象的ですが、以下の取り組みが想定されます。

|

高年齢者再就職支援措置を講じるべき事業主とは?

以上、改正高年齢者雇用安定法の施行に伴い、事業主が「高年齢者再就職支援措置」を講じるべき対象が幅広くなったこと、加えて高年齢者に対する再就職支援措置の具体的な内容について解説しました。

それでは、これらの高年齢者再就職支援措置を講じるべき対象事業主の定義とは、どのように定められているのでしょうか?この点、原則として、「離職時に高年齢者を雇用している事業主」が該当します。

ただし、以下の高年齢者に対しては、当該高年齢者を定年まで雇用していた事業主が実施すべきとされています。

|

改正高年齢者雇用安定法や高年齢者再就職支援措置については、社労士試験で掘り下げて問われることはないかもしれません。しかしながら、社労士試験では特に法改正項目が狙われやすいため、一般常識の択一式の選択肢に登場する可能性は十分にあります。

基本的な制度内容と併せて、今回の法改正でどのように制度が変わったかについては正しく理解しておきましょう。

まとめ

- 少子高齢化に伴う働き手不足を背景に、政府主導で高年齢者を含む「多様な人材活用」が推進されています

- 2021年4月には高年齢者雇用安定法が施行され、事業主に対して「70歳までの就業機会確保措置」「高年齢再就職支援措置」の2つの努力義務が課せられます

- 高年齢者再就職支援措置については、対象労働者の範囲が従来よりもぐんと拡大されます

- 高年齢者再就職支援措置の具体的な取り組みとして、「求職活動に対する経済的支援」「再就職や教育訓練受講等のあっせん」「再就職支援体制の構築などの再就職援助措置」等があります

- 高年齢者再就職支援措置について、社労士試験で掘り下げて問われる可能性は高くありませんが、法改正項目のひとつとして基本的な制度内容や改正事項についておさえておく必要があります

小野賢一(おの けんいち)

「そうだったのか!」という驚きや嬉しさを積み重ねましょう

【出身】北海道

【経歴】横浜国立大学大学院国際社会科学府修了。社会保険労務士、日商簿記2級等の資格を保有

【趣味】楽器演奏

【受験歴】2022年社労士試験初回受験、合格

【講師歴】2023年よりフォーサイト社労士講座講師スタート

【座右の銘】昨日から学び、今日を生き、明日へ期待しよう

●フォーサイト公式講師X 小野賢一@社労士専任講師

ログイン

ログイン

0120-966-883

0120-966-883